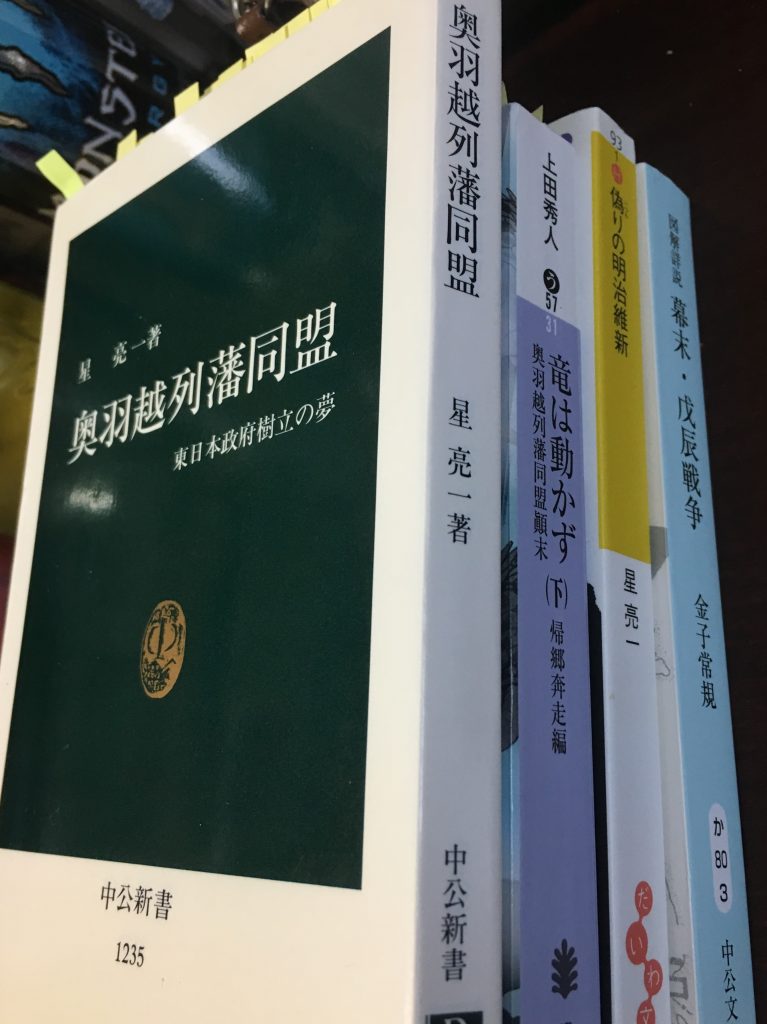

星亮一「偽りの明治維新 会津戊辰戦争の真実」、上田秀人「竜は動かず 奥羽越列藩同盟顛末 帰郷奔走編」、星亮一「奥羽越列藩同盟」、金子常規「図解詳説幕末・戊辰戦争」

敗者が背負う悲劇性については言うまでもないが、勝利が正当性を証明することにはならないように、敗北もまた被害者として正当性を自動的に付与されるわけではない。

敗者が勝者の非道を暴く執念にとり憑かれるのは、勝者は常にその勝利故の権力を以って不正を隠蔽し事実を歪曲し歴史を改竄し捏造するからだろう。しかし、本来我々こそが勝利の栄光を勝ち取るべきはずであったのだと声高に叫んでも、何を以って「そうであるはず」というのか、その根拠について第三の当事者が問えばその回答が説得力を持つことは容易でない。つまるところ争いとは、私は勝ちたい、私は負けたくない、という源初的衝動同士の衝突に過ぎないとも見える。

だから、勝ち方、敗け方についての流儀と原則を定見として社会が保持することが有用でないか。しかし、闘う前から負けることを考える馬鹿がどこにいるかよ、と猪木にビンタを張られそうでもある。

私は若い時分から幕末に惹かれてきたが、天誅組や赤報隊、また天狗党の無残凄惨な末路にひどく心動かされる。その類についてはずいぶんと読んできた。特に天誅組については一時期かなり書籍を集めて読みふけった。幹部の一人である伴林光平が、禁門の変京都大火に乗じて六角獄舎で斬殺される前に獄中で記した一党の蜂起から壊滅に至る克明な記録「南山踏雲録」(注釈保田与重郎 1944)は私にとって大切な一冊だ。竜馬、高杉といった幕末の英雄譚には興味は惹かれなかったし、大政奉還から新政権樹立の過程にはまったく関心は湧かない。列強大国へと向かうプロセスに至ってはむしろ嫌悪感が先立つ。だから私の幕末動乱への知識もシンパシーも大政奉還1867年で途切れていた。

今年六月、初めて文学フリマ参加のために盛岡に向かった。二十年ほど前花巻に取材で訪れて以来の岩手であったが、それ以外東北の地に足を踏み入れたのは震災ボランティアで南相馬に二回赴いたことがあるきりだ。関東以北は私にとって縁が薄い。その盛岡行の際、私は奥羽越列藩同盟を知った。会津の抵抗とその後の悲劇について知識として知ってはいたが、東北が団結して新政府と対立し決戦の末敗北したということをしっかり理解してはいなかった。江戸城の無血開城が強調されるため大規模な国家的混乱なく幕政を終焉させたかのような印象すら持っていた。はっきりと武力で諸藩を打倒制圧して成立した政権であることを改めて知り、いつのまにか洗脳されていたことに苦笑し恥じた。決して積極的合意による統合ではなく、武力による強制的な国家統合だった。つまり明治維新において東北列藩は、「制圧された敗者」であったとも言える。語られている明治維新の歴史はあくまで勝者の側が語ったものにすぎない。

私は鹿児島の出身である。史実をそのままに見ればあちらからこちらへと立場を変容させる薩摩の変わり身は異様だ。いったいその節操のない行動原理の根拠は何なのかと尋ねたくもなるのだが、なぜか地元では疑問もなく誇らしく称揚教育されている。西南戦争で薩摩は内乱を起こし国軍に徹底的に敗北させられる。ただ政府の頭目が大久保であったことから、ただ負けた側ではないと奇妙な自己慰撫で屈辱を回避しているようにも見える。

それにしても物語としての幕末維新は学校教育からテレビドラマまで、勝者による一種の情報操作の産物であるのは明らかだ。だからおのずと東北から見た幕末維新を知りたくなった。つまり勝者が「正史」として自ら描いたお手盛りの物語ではなく、沈黙を強いられた敗者の語る声なき声があるなら耳を澄ませたくなったのだ。

歴史から隠蔽され消し去られているが、薩長軍は会津戦争で残虐非道な暴虐凌辱の限りを働いたために、今なお世代を超えて福島県民の山口鹿児島に対する怨嗟は消えることがないとそういった文章をこれまで何度か目にしたことはあった。それぞれの主観を引きずりながらさまざまな地点から語られる幾方向からの声を聴くことで一つの像が浮かび上がってくるものだ。

「偽りの明治維新 会津戊辰戦争の真実」(星亮一)、「竜は動かず 奥羽越列藩同盟顛末 帰郷奔走編」(上田秀人)、「奥羽越列藩同盟」(星亮一)、そして「図解詳説幕末・戊辰戦争」(金子常規)を読んだ。

残念ながら会津戦争に心の深奥を揺さぶられることはなかった。それにはさまざまな要因がある。まず何よりも私が武士道や武家社会になんら憧れや郷愁を抱いていないために、主君を頂点とする秩序を貫く忠義という精神性にほとんど共感したくてもできなかったのだ。会津の町と言うときに想定されているのは武士の居住する城下であり、会津人という呼称がたびたび出てくるがこれは会津藩下の農民等も含めた土地に由来する言葉ではなくあくまで藩士を想定しているようにも感ぜられた。これは私が平安期よりその土地を支配した土着の大名である島津の感覚に知らず慣れていたために違和を感じたのかもしれない。

内通する会津農民に薩長軍が助けられたと喧伝されているようだが、これも薩長側の情報戦である可能性もあるが、一揆も頻発していたようであるし偏らず検証したいところだ。下北に追いやられた藩士たちの筆舌に尽くしがたい辛酸はさすがに代々にわたる恨みを抱いて当然と思われるが、それが武士階級による土地にかかわらぬ藩再興への切願によるものであれば、会津という土地を預かる民百姓にとってはどうだったのだろう。

「国が滅びたのに、王だけ生きてるなんてこっけいだわ」(シータ)

主君についてはこれで十分だろう。

鶴ヶ城籠城における婦女老人少年を巻き込んだ自刃や決死戦は、計画的に意図され覚悟を踏まえた戦術ではなかった。混乱により郊外へ逃げ遅れたために夥しい婦女子や老人がやむなく城内に逃げ込んだのであり、籠城のための食料も兵器弾薬の準備もなかった。自刃による屍塁が放置されるだけでなく、あまりに厠が溢れたために耐えがたい悪臭に苦しんだとの記録もある。やむなく追い詰められた末の悲惨な抵抗であって、私は感動よりもむしろ強い怒りを感じた。薩長軍への怒りではない。藩主以下会津藩指導者群に対してだ。その凄惨な末路は悲劇として美化されるべきものではないと感じる。沖縄戦ひめゆり部隊やその他玉砕戦を美化するメンタリティには嫌悪を生じる。それを一切敵方への憎悪に差し向ける卑劣な免罪操作があるならば。

秋田の裏切りがなければーーー、榎本の入港が数日早ければーーーと歯噛みする無念が、もしそうであれば「負けずに勝てた」というものであるかぎり、この辛酸塗炭は我々でなく敵方こそが味わうべきだったのだという呪いである。

だから、冒頭の文章なのである。

敗者の無念が勝者を敗者の塗炭に引きずり下ろし、敗者が勝者となって栄光の力を手にする。ここから生まれるのが「反戦の思想」である。勝たんとする意志が敗北を呼び寄せることを思い知った先の境涯だ。

しかしだ。力なしに維持されない娑婆であるなら、反戦の思想はやはり内において自ら尋ね問い生きる在り方にしか現れようがなく、またそれすら顕現は奇跡に思える。

会津のことばかりを書いたが、実は奥羽越列藩の負った痛手にこそ心動かされた。薩長新政権側の「戦後処理」の狡猾さに目を見張る。戦役後の東北北陸の歴史に心が惹かれた。また会津とは異なった敗北を背負い、藩同士の関係性においてもぬぐいがたい傷を残した。心寄せたい。圧倒的な力によって挫かれる体験、そこから導かれる沈黙はどのように昇華されるのだろう。

それにしても、である。概覧するのでなく、そこにその立場を負って生まれ生き死んだ一人一人に思い馳せれば、ただ心はいっぱいになる。薩長であれ、幕軍であれ、足軽であれ、百姓であれ、主君であれ、男であれ、女であれ、艶やかであれ、無惨であれ、その存在は等価だ。その命題の前に正しさなど鼻で笑い飛ばしたくなる。だから魂なのだ。そこにおいてしかいのちはない。